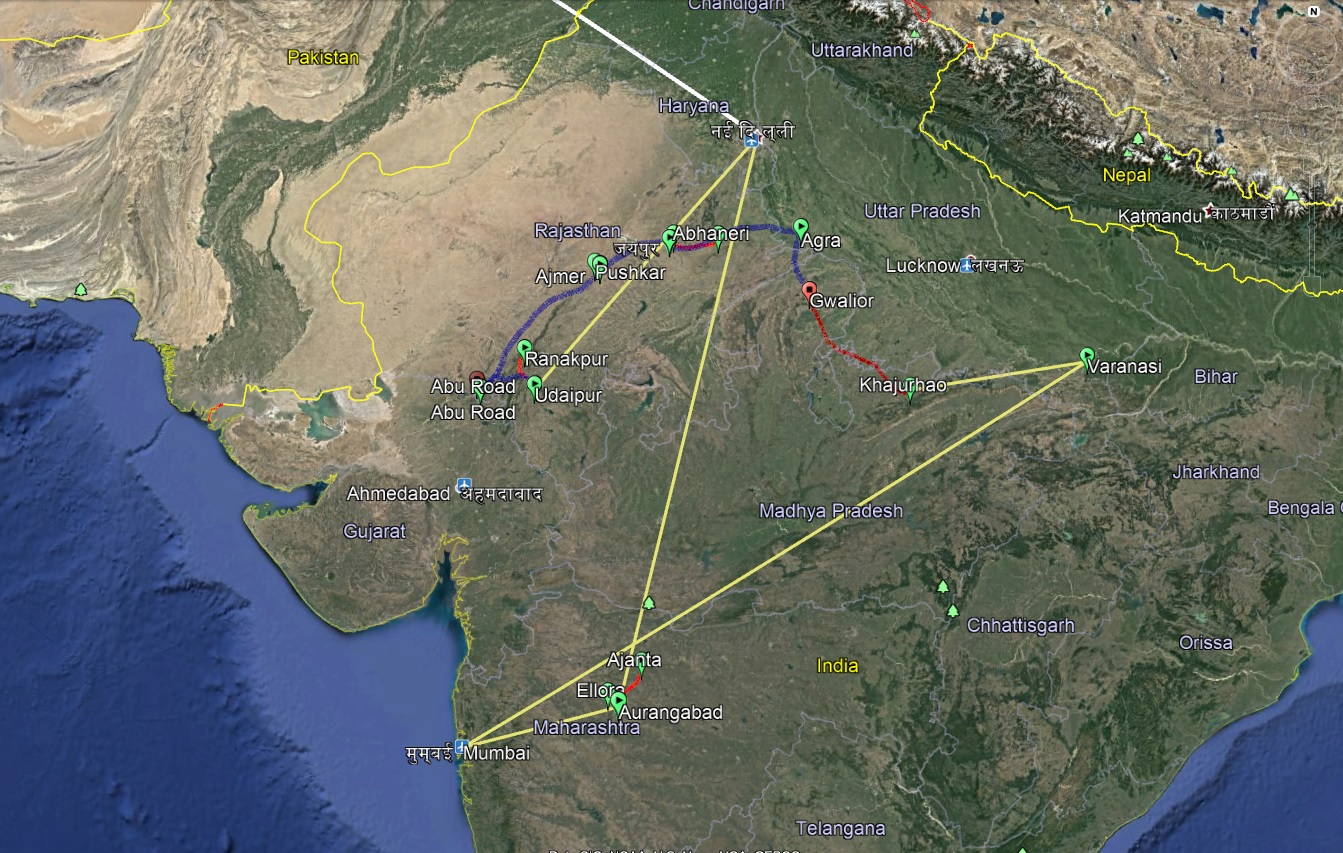

Delhi, Rajastan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra

| Anno | 2017 |

| Periodo | 20 Gennaio – 15 Febbraio |

| Viaggio | Itinerante in una sola “nazione”. |

| Trasporti | Spostamenti in treno e voli, mezzi locali organizzati in loco |

| Stile/Tappe | Itinerante Serrato, spostamenti ogni 2/3 giorni |

| Preparazione | Adattamento, Organizzazione, Adatto a viaggiatori con esperienza, Costi bassi |

| Budget | 3.000 € (escluso voli) |

26 giorni, visita in 5 regioni indiane 7 trasferimenti in aereo, spostamenti interni in treno o in macchina con autista, trasferimenti locali con mezzi pubblici/taxi.

Gennaio 2017: un grande viaggio per scoprire le bellezze dell’India. Partiamo da Delhi, visitiamo il Rajastan e i palazzi dei maharaja, Agra e l’iconico Taji Mahal, gli incredibili templi di Khajuraho, la mistica Varanasi, per poi scendere verso l’occidentale Mumbai e spingerci infine all’interno alla scoperta di antiche grotte scavate nella roccia.

Il viaggio in breve

- 20/1 Roma – Delhi

- 21/1 Delhi: Palazzo presidenziale, tempio sikh (Gurudwara Bangla Sahid)

- 22/1 Delhi: mausoleo di Safdar Jung, Lodi Garden, mausoleo di Humayun

- 23/1 Delhi: Chandi Chowk, Qutub Minar

- 24/1 Delhi – Udaipur: palazzi sul lago

- 25/1 Udaipur: City palace e Tempio jainista

- 26/1 Udaipur – Ranakpur: Templi jainisti

- 27/1 Udaipur – Monte Abu

- 28/1 Monte Abu / Dilwara: Templi jainisti

- 29/1 Monte Abu – Ajmer

- 30/1 Ajmer – Pushkar: bagni sacri

- 31/1 Ajmer – Jaipur: palazzo del vento

- 1/2 Jaipur: palazzo sull’acqua, Amber Fort

- 2/2 Jaipur – Abhaneri: Stepwell Chand Baori; Jaipur: City palace e tempio di Krishna

- 3/2 Jaipur – Agra: Red Fort, Mini Taji, sunset point

- 4/2 Agra: Taj Mahal

- 5/2 Agra – Gwalior: Forte

- 6/2 Gwalior – Khajuraho

- 7/2 Khajuraho: Templi

- 8/2 Khajuraho – Varanasi

- 9/2 Varanasi: bagni sacri

- 10/2 Varanasi – Mumbai: visita quartiere Vittoriano

- 11/2 Mumbai – Aurangabad

- 12/2 Aurangabad – Ajanta: grotte

- 13/2 Aurangabad – Ellora: grotte

- 14/2 Aurangabad – Delhi

- 15/2 Delhi – Roma

Fine gennaio 2017, andiamo in India. Il viaggio sarà lungo e impegnativo, con parecchie tappe. Prima tappa d’arrivo è Delhi,…

Dopo aver visitato Delhi, il 24 gennaio partiamo con un nuovo volo per il Rajastan. Prima tappa Udaipur. Il viaggio…

3 Febbraio, partenza da Jaipur con treno moderno: lo Shatabdi Express. Il biglietto include la colazione, il giornale (indiano) e…

Il 5 febbraio, da Agra andiamo a Gwalior. Ci rechiamo in stazione col tuc tuc, schivando l’offerta dell’albergo che vorrebbe…

10 Febbraio. Da Varanasi, prendiamo il volo per Mumbai, dove resteremo solo un giorno prima di spostarci ad Aurangabad per…

Note e notizie

Prima impressione: la polvere, gli animali, il traffico, gli interstizi

La prima impressione che ho avuto arrivando in India è stata la polvere. Fin dall’uscita dall’aeroporto di Delhi, tutto sembrava esserne ricoperto: dal polveroso taxi che ci conduceva in città percorrendo strade sabbiose ancora in costruzione, alle misere botteghe dei primi sobborghi, fino alle persone intente nei loro umili quanto improbabili lavori (donne a trasportar pietre sulla testa, uomini a scavar buche incomprensibili). L’intero paesaggio appariva vago, confuso dalla polvere mischiata alla nebbia del tiepido inverno indiano.

Poi sono arrivate le scimmie, a dar mostra di sé, ancor prima delle sacre vacche, quasi a voler rimarcare la propria (oggettiva) supremazia nel controllo del territorio.

Avvicinandosi al centro, tutto andava poi infittendosi e mescolandosi: dal traffico, alla gente, agli animali (tanti i cani randagi), in un unico rumoroso amalgama di vita. La città nuova, anonima e invariabilmente polverosa, con i tipici grovigli di cavi a vista, addossati ad edifici recenti ma già degradati. Mendicanti e varia umanità a riempire gli interstizi di quel già denso agglomerato urbano.

Minoranza etnica

L’India, col suo miliardo e duecento milioni di abitanti, è il secondo paese più popoloso al Mondo, e la democrazia più grande. A dispetto della globalizzazione, l’esodo dalle campagne verso le città non si è ancora consumato, e una larga fetta della popolazione vive ancora in zone rurali. La resistente microeconomia agricola e artigianale, con la sua stanzialità, favorisce infatti il mantenimento delle tradizioni locali. Una stanzialità certamente dovuta anche alla persistente difficoltà nei collegamenti stradali, che di fatto allunga ulteriormente distanze già notevoli. E così, in modo del tutto inaspettato e apparentemente contraddittorio, l’India di oggi ci mostra ancora tutta la sua varietà di culture ed etnie, ciascuna con i propri costumi, religioni, cucine e lingue. Ciò accade non solo nelle zone più remote, ma anche nelle città: l’appiattimento infatti ha avuto luogo solo nelle metropoli più sviluppate (vedi Mumbai), risparmiando almeno per il momento la maggior parte della nazione.

Gli abiti sono di gran lunga l’aspetto più bello ed apprezzabile agli occhi di un occidentale. Rispetto al nostro stile ormai decadente, i lucidi tessuti colorati e ricamati in oro delle donne indiane risplendono come gemme, esaltati dalla pelle ambrata e a volte decorata con l’henné. Le fogge variano dal classico sari con pancia scoperta, al vestito lungo con gonna vaporosa, all’abito con pantalone sottostante. Il velo a copertura della testa che a volte completa il tutto ha carattere prevalentemente funzionale (oltre che estetico): in un territorio alle soglie del deserto, specialmente nella stagione secca, la polvere fa da padrone, insinuandosi ovunque; il sole poi non è mai troppo debole, neanche in pieno inverno. Ecco allora l’utilità del velo: un’elegante protezione dal calore dei raggi solari, così come dal vento sabbioso.

Gli elaborati gioielli in oro e argento, indossati da tutti (uomini donne e bambini) perché parte della tradizione, completano la rappresentazione pubblica del proprio status sociale. Anelli e bracciali impreziosiscono le mani quanto i piedi. Gli orecchini sconfinano sul naso e tra i capelli. Diffusissima anche la bigiotteria in vetro e perline. Le donne di alcune tribù fanno tuttora uso di bracciali bianchi a grandezza progressiva su tutto il braccio, un tempo ricavati dalle zanne d’elefante (oggi in plastica). I simboli di casta sono ovviamente un’altra componente, sebbene meno diffusa ed evidente, anche a causa di un progressivo rimescolamento dei ceti.

L’apertura mentale verso il “diverso” è la diretta conseguenza di tanto mescolamento. Non solo la stragrande maggioranza degli indiani mostra reciproco rispetto verso altre etnie, ma nutre verso lo straniero una sorta di esotica adorazione, arrivando al punto di inseguirlo pur di ottenere un “selfie”. Questa facile modalità di socializzazione attuale, seppur legata alla virtualizzazione relazionale (le foto vengono postate su facebook), si esplicita tramite un ben tangibile contatto fisico a cui l’indiano medio che vive in comunità numerose è normalmente abituato. Il turista occidentale viene quindi spesso circondato e abbracciato da gruppi di indiani (famiglie, comitive, scolaresche) ansiosi di ottenere l’ambìto trofeo fotografico, cosa davvero insolita in una società sempre più globale.

E’ in situazioni come questa che si percepisce la reale condizione di minoranza della nostra società occidentale: non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto etnico / culturale. A dispetto di ciò che pensiamo, siamo noi la vera minoranza etnica: il nostro predominio è solo una mera illusione.

Un Paese a più velocità

In una società ancorata alle proprie tradizioni, la velocità dello sviluppo non può seguire un binario unico. Se l’adozione della lingua inglese (ereditata dalla dominazione britannica) unita a politiche di scolarizzazione ha accelerato il processo di globalizzazione, la povertà diffusa in vaste fasce di popolazione stenta comunque a diminuire anche a causa della forbice sociale. Non fame, quanto miseria. D’altronde, chi è abituato a vivere di poco o pochissimo non sempre percepisce la necessità di cambiare abitudini a favore delle future generazioni. Le comunità rurali, isolate dalla mancanza di buoni collegamenti ma comunque molto numerose, scontano il divario. E se i cellulari e le antenne paraboliche fioriscono pressocché ovunque, un sedimento di pigra arretratezza sembra quasi autoalimentarsi, nutrito da tradizioni miste a superstizioni. La tolleranza a cui accennavo prima diventa allora una sorta di rassegnazione al proprio karma, sancito dalla religione e ribadito dalle regole sociali e di casta. E ciò accade a tutti i livelli. Perfino sulla patinata rivista della compagnia aerea di bandiera, tra foto di vip e pubblicità di articoli di lusso, si ritrovano reclame di amuleti contro la sfortuna, a ribadire una continuità tra presente razionale e passato tribale.

L’economia reale

In un simile contesto, l’innesto di un’economia di mercato globale spinge verso la creazione di un nuovo “ceto medio” a cui le caste storiche cedono lentamente il passo. Ancora piccolo e distante da quello occidentale, questo nuovo ceto fa capolino tra i compound delle metropoli ad accesso ristretto, interdetti alla grande massa povera con la scusa della sicurezza. Un ceto che altrove risulta pressocché invisibile, confuso com’è col resto della popolazione, ad essa uniformato dal colore della polvere. Il potere d’acquisto di questi nuovi consumatori resta basso ma comunque sufficiente ad alimentare un piccolo mercato interno. I giovani in particolare, proprio come accadeva da noi nel dopoguerra, vivono quest’ascesa in modo quasi euforico: moto in corsa con intere famigliole in gita domenicale ne sono l’allegro ritratto, ravvivato dagli sgargianti sari svolazzanti. E se il turista straniero è tenuto a pagare un prezzo giustamente ventuplicato, è affinché il locale possa permettersi la tariffa ridotta. Dopotutto il consumo interno è appena iniziato, la parola consumismo non è ancora stata coniata, e l’economia appare ancora genuinamente reale (non potrebbe essere altrimenti). L’avvento dei consumi produce però già un deleterio e ben visibile impatto ambientale, non esistendo ancora infrastrutture adatte alla gestione del ciclo dei rifiuti. Ecco allora che diventa urgente la necessità di governare la crescita, investendo sulle competenze oltre che sulle opere pubbliche. Non è infatti accettabile vedere luoghi meta di turismo naturalistico inondati da rifiuti che nessuno sembra notare (vedi Monte Abu), così come non è accettabile promuovere ancora la diluizione come soluzione all’inquinamento.

Ospitalità e caccia al turista

Come ho già detto, l’apertura mentale verso il diverso fa sì che l’indiano medio sia particolarmente gentile e ospitale, talvolta quasi ossequioso, verso lo straniero. Nei luoghi turistici però, l’ospitalità può tramutarsi in assillo o raggiro, rovinando un po’ il piacere del viaggio, e comunque minando la nostra fiducia. Ciò è davvero un peccato in quanto si rischia così di perdere il rapporto schietto con chi invece è in buona fede.

La caccia al turista si esplica a vari livelli: dal semplice tormentone di venditori e guidatori di tuk-tuk che offrono le loro merci e servizi anche se non ne abbiamo evidentemente bisogno (vedi la proposta di passaggio quando siamo in bicicletta), al consueto tentativo di deviazione verso bazar e altri luoghi di shopping, alla millantata convenienza di taxi come mezzo di trasporto locale, fino ad arrivare alla vendita di souvenirs all’interno degli hotel o al ricatto / sequestro da parte di finti bramini in cerca di “donazioni”.

E’ evidente che si cerca di sfruttare al massimo qualsiasi turista che difficilmente tornerà da quelle parti, ma è altrettanto vero che l’immagine dell’India come luogo fiabesco delle mille e una notte potrebbe di questo passo risultarne compromessa. Per questo sarebbe auspicabile una maggiore sorveglianza da parte delle autorità locali: non per fermare la libera iniziativa (paesi come l’India vivono di deregulation) quanto per limitarne gli effetti negativi.

Vita e morte in riva al Gange

Come ultima impressione di viaggio, non posso non citare Varanasi, città sul Gange e luogo di pellegrinaggio per eccellenza. E’ sulle rive di questo fiume che ritroviamo la vera essenza dell’India. La vita frenetica delle strade trafficate e dei vicoli del bazar rallenta improvvisamente sul lungofiume, tra barche di pescatori, bagni sacri, fedeli in preghiera, lavandai, santoni, bambini che giocano e pire funerarie. I turisti occidentali restano una minoranza nel flusso di visitatori locali, ed è una fortuna perché significa che ciò a cui assistiamo è vero e non, come potrebbe sembrare, allestito ad arte.

Le pire in particolare, si susseguono in continuazione, come non ci si aspetterebbe in un luogo tutto sommato piccolo. Ma è solo perché molti vengono qui a morire, decisi a spendere i loro ultimi giorni nella città più sacra. I riti funebri non sono (almeno apparentemente) vissuti in modo triste. Tutto fa parte di un eterno divenire, a cui nessuno sfugge. E’ per questo che nessuno trova strano che i bimbi giochino a cricket o facciano volare gli aquiloni proprio qui accanto. D’altra parte la stessa acqua del fiume che accoglie le spoglie dei defunti viene allo stesso tempo risucchiata dalle pompe che la convogliano verso i filtri e da lì fin dentro le case adiacenti.

All’alba e al tramonto poi, si celebrano i riti del sole, con cerimonie elaborate che fanno uso del fuoco, e della musica, e della danza, proprio a fianco dei templi dedicati alle divinità indù e alle loro incredibili rappresentazioni (dal dio elefante, al dio scimmia, fino all’informe lingam).

Forse nulla come Varanasi simbolizza bene l’India per ciò che è oggi: un luogo frenetico e allo stesso tempo lento, dove la morte fa parte della vita e per questo non è temuta ma celebrata, dove gli elementi naturali vengono santificati alla stessa stregua delle divinità, dove tutte le etnie convergono, dove scorre il fiume e con esso l’acqua che dà la vita, insieme alle spoglie mortali di uomini quanto di animali, in un ciclo infinito dell’esistenza che solo l’illuminazione potrà spezzare.